虎口は城郭、あるいは曲輪の正面開口に当たり、城内の軍勢にとっての出入口であると同時に、城攻めの際には寄せ手が肉薄する攻防の要所となるため厳重に防御される。

古くは開口に木戸等の門を設け、両脇に櫓を建てて攻め手に備えるなど簡易なものであったが、戦国期に著しい発展を遂げ、城の縄張の重要要素となっていった。

|

もっとも基本的な形態は平入り(ひらいり)と呼ばれるもので堀、土塁(石垣)などで曲輪を構成してその真正面に虎口を備えるものであった。この場合、大軍で押し寄せた寄せ手を正面から防ぐことになり城側に不利となる。そこで特に中世山城では虎口前面を急な坂とすることで寄せ手の勢いを削ぐ構造が採られた。これを坂虎口(さかこぐち)などという。

虎口の内側に「蔀(しとみ)」や、虎口の外側に「芎(かざし)」と呼ばれる一文字形(一直線)の防塁(土塁や石垣など)を構築し、前面から郭内が容易に視認できないようにしたものも現れ、一文字虎口(いちもんじこぐち)と呼ばれた。

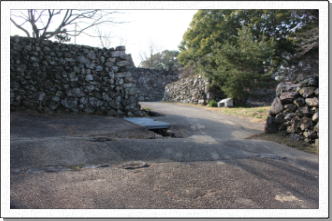

合戦が大規模になってくるとさらに虎口の重要性は増し、城郭の防衛力向上のため、堀、土塁、石垣の配置に工夫が施されるようになる。喰違虎口、食違虎口(食違虎口、くいちがいこぐち)は土塁や石垣を平行ではなく、食い違いにすることによって、開口部を側面に設け、攻城側はS字、N字、Z字の進路を取らざるを得なくなり、さらに側面からの射出攻撃も受けやすくなるという構造となっている。

戦国末期には西日本を中心に枡形(ますがた)と呼ばれる虎口が現れた。これは虎口の前面に方形の空間を設け、そこに門や口を2重に構えることで、攻撃側は枡形内部に侵入しても2番目の門に城内への侵入を阻まれ、枡形内部で守備側からの攻撃を全面に浴びることとなる。

枡形とは別に東日本中心に発展した虎口の形態が馬出(うまだし)である。堀に面する虎口の外側に、弧状またはコの字型に土塁や石垣を積み、出入りできる部分を残して周りに堀を穿つとできる小規模な曲輪である。これが大型化したものを馬出曲輪という。大坂城に築かれた真田丸のように、出郭(でぐるわ)、出丸(でまる)には馬出曲輪の形状をしたものがある。

|

|

| 17-金山城 大手虎口 |

27ー上田城 二の丸北虎口 |

|

| 51-安土城 西側石塁の枡形虎口 |

154ー田丸城 本丸虎口 |

|

| 156-鎌刃城 枡形虎口 |

139-佐柿国吉城 本丸北西虎口 |

|

|