中世の城郭においては、2メートル程の小規模なものが見られ、近世の城石垣のように防御を目的としたものではなく、主に曲輪敷地が崩れるのを防ぐために用いられたと考えられている。

中世の石垣技術は寺院の基壇(堂塔が建てられる台)などで用いられ、その技術が近世以降の城郭の石垣に採用された。16世紀半ばには、観音寺城(滋賀県)で、近世の城石垣の先駆ともいわれるものが築かれていたと史料上で確認されている。この時に石垣を手掛けた技術者集団が穴太衆である。穴太衆は織田信長に雇傭されて安土城の石垣を積んだとされている。

その後、西日本を中心に城郭建築に石垣を用いる事例は増えていった。江戸幕府が再建した大坂城の石垣は日本最大である。

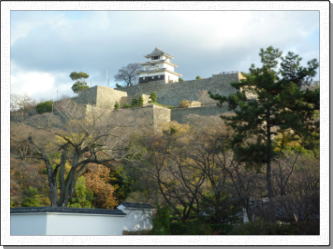

一方、東日本では概して石垣を持つ城は少なく、特に関東地方では小田原城や甲府城、江戸城を除くと殆ど石垣は見られない。これは石垣の材料となる花崗岩の産地が限られていたためで、逆に花崗岩を容易に採取できる瀬戸内海沿岸には、石垣を持つ城郭建築が多く残っている。

江戸時代初期の石垣では、江戸城・二条城・金沢城など石垣表面に鑿(のみ)で穿いて凸凹を付けたり、筋を掘るなどして化粧(装飾)をした石垣が見られる所もある。

|

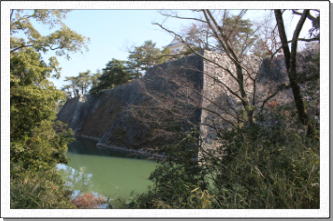

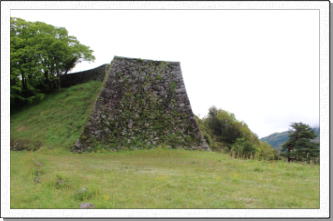

【野面積み】

自然石や、粗割り石を加工せずにそのまま積み上げる方法で、見た目は雑な感じになる。

自然石や粗割り石は形やサイズがそろわないので、間詰め石という小さめの石を間に入れて隙間をなくしたり、かみ合わせを調整する。

【打ち込みハギ】

粗割り石の接合部を加工・調整して隙間ができにくいように積み上げる方法。ただし、隙間を完全になくすことはできないので、野面積みと同様、間詰め石を入れることが多い。

【切り込みハギ】

石を四角く加工してブロックのように積み上げる方法で、見た目は非常に整然とする。

隙間をなくすため、板のように薄く加工した間詰め石を入れることもある。

|

|

| 95-岡城 |

78-丸亀城 |

|

| 47-上野城 |

61-高取城 |

|

| 52-観音寺城 |

66-津和野城 |

|

| 56-竹田城 |

34-七尾城 |

|

| 96-今帰仁城 |

38-岩村城 |

|

|