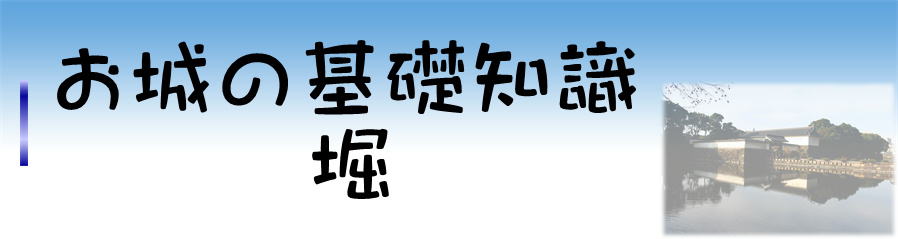

容易に越えることができない幅と深さをもっている。水が張られている堀を水堀(みずぼり)といい、

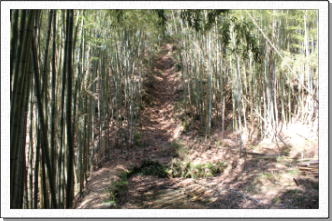

水の張られていない堀のことを空堀(からぼり)という。

お堀ともいう。水堀に“濠”、空堀に“壕”“隍(阜部に皇)”という字を用いることもある。「隍」は、国衙や都にめぐらせた堀ともされる。

空堀とも水堀とも見分けのつかない堀のことを泥田堀(どいたぼり)といい沼などを利用して敵を欺くために使用された。堀は人工的に作られたものであるが、もともと流れていた河川などの地形を利用した場合、“天然の堀”と呼ぶことがある。

|

近世の平地の城には水堀があるが、中世の城の堀はほとんどが空堀である。近世であっても、山城の堀は空堀であることが多い。

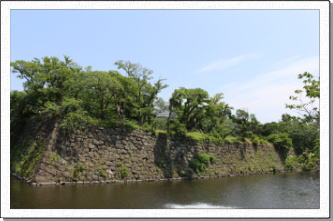

尾根を仕切るように作られた堀を堀切(ほりきり)、郭(平坦部)の周に沿って造られた堀を横堀(よこぼり)、斜面に縦に造られた堀を竪堀(たてぼり)と呼ぶ。

複数の竪堀が横に連接している場合、連続竪堀(れんぞくたてぼり)と呼ぶ。3条以上の連続竪堀を畝状竪堀(うねじょうたてぼり)と呼ぶこともある。

曲輪を囲繞する横堀、あるいは腰曲輪から間隔を空けて放射状に配置した多数の竪堀を放射状竪堀(ほうしゃじょうたてぼり)と呼ぶ。

|

|

| 17ー金山城 大堀切 |

19-川越城 中ノ門堀跡 |

|

| 44-名古屋城 |

62-和歌山城 |

|

| 140-玄蕃尾城 |

鹿背山城 竪堀 |

|

| 20-佐倉城 |

45-岡崎城 |

|

|